在当下的历史学中,垂危的潮水之一,是消融历史学与现代科学期间之间的鸿沟,借用当下的科学期间打破来协助历史写稿。典型的例子,等于大卫·克里斯蒂安(DavidChristian)和比尔·盖茨(BillGate)相助的大历史神情,尝试以一种合股的形式清楚自天地大爆炸以来的天地、地球、人命和东说念主类的历史,并将这种历史提供给公众。这么的写稿也唤起了迂腐的问题,它与之前科学史和医学史的研究有何不同?在大卫·克里斯蒂安叙述天地大爆炸时,似乎提供的是一种西方天地不雅念的科学史与多元创世论的联结。历史学家创造了什么新知吗,照旧在以一种简化的形式近似科学家的研究遣散?历史学家不错在这么的研究中饰演什么变装?2025年12月9日,在复旦大学历史学系举办的“全球史常识史——以医学、期间和工艺为中心”职责坊上,北京大学科学期间与医学史系陈昊老师受邀作了“科技变革不错匡助医学史的写稿吗?”的演讲,就科技发展的最新技能与遣散,从重要、意志和不雅念等角度对史学书写,尤其是医学文籍写的影响作知道,先容了目下全国学者的前沿性研究遣散与悉力宗旨,这些研究想路对中国粹者的研究有着启发性的酷好酷好。本文由未羊根据灌音整理。

疾病史似乎在其生物性基础上与全球性的历史叙事“天然关联”,病原体彰着不会受到东说念主为创造的地区鸿沟和国界的舍弃,它自己的鸿沟在于其存在的生态系统的鸿沟,而全球化所带来的东说念主和物种的流动以及生态系统的错置,则进一步强化了病原体的流动性。但对于历史学家来说,其窘境在于究竟该如何揭示和形容这种流动性。正如英国牛津大学的医学史家马克·哈里森(MarkHarrison)所言,要追寻疾疫全球流行的历史,咱们需要更潜入地想考疾病史家如何遐想疾病传递的长距离策划,这种遐想的局限是什么,以及如何加以处分,从而幸免对疾病传播史过火与全球一体化之间的关系史酿成浮浅化清楚。这一丝,在对于全球化期间之前(或所谓1500年之前)的疾疫流行的研究中,进展尤为超越。东说念主们会问,在全球化的期间之前是否曾有过疾病大流行?历史学家究竟是用什么样的根据和重要,修复起这种疾疫流行的历史图景?

在寻找现代之前大流行的疾疫时,好意思国史姑娘学院的罗马史家莱斯特·里特尔(LesterLittle)曾列出过两个最可能的选项,其一是6世纪暴发的查士丁尼疫疠(JustinianicPlague),其二则是14世纪的黑死病。据莱斯特·里特尔忖度,查士丁尼疫疠可能是更大范围内的疾疫流行,他得出这一论断受到了汉学家杜希德(DenisTwitchett)多年前一篇对于唐代东说念主口和疾疫的著述的启发。杜希德通过记忆从6世纪中叶到8世纪晚期在东罗马帝国和伊朗的一系列疾疫,认定唐代记录中的疫病,应该包括有从东罗马传来的鼠疫。这种怜惜,是尝试将历史上某种具有垂危影响的疾病放到“中国”的语境之下,同期在疾病传播的全国舆图中拼接上“中国”那块拼图。然而杜希德的阐发,却并未被大部分中国医学史的研究者所继承。像范家伟就对此说法保抓了怀疑气魄,他以为在文件不及的情况下,究诘唐代疾疫是什么传染病,实践上顿然往来。曹树基和李玉尚也指出,杜希德对中国鼠疫发源的研究本色上是想辨的,或者说是联想的,并非实证。所谓6世纪鼠疫发源论,天然极新,却靠不住。

不管莱斯特·里特尔是否堤防到了这些月旦,他对上述论断的信心,主要源于考古中的DNA根据。他期待这些根据能够阐发杜希德的说法,进而解说6—8世纪的鼠疫是一场全球性大流行的疾病。从上个世纪90年代运行,寻找历史中鼠疫DNA根据的悉力集中在对考古发现的牙齿进行测试上。因为当鼠疫杆菌(asteurellapestis,又称耶尔森菌氏Yersinia,pestis)杀死一个东说念主时,它会在整个这个词血液中轮回,由于完好牙齿的搪瓷质可能会在牙髓中保存小数血液,对这些血液进行测试,便有可能匡助研究者在东说念主类遗体中找到鼠疫杆菌。这么的研究形式,出当今对法国16世纪和18世纪的东说念主类遗体的接洽中。研究者发掘了法国南部普罗旺斯的16世纪和18世纪墓葬,这些墓葬的墓主东说念主被以为是死于疫疠。他们从这些墓葬中找到12颗牙齿(研究者将其称为“疫疠牙齿”),并用另外一组7颗并非来自死于疫疠的墓主的牙齿动作对照。测试的遣散是,那12颗疫疠牙齿中有6颗含有纤溶酶原激活剂编码基因的特异序列,而那7颗动作对照组的牙齿里,则莫得通常的序列,从而可解说这些墓主东说念主很可能死于鼠疫。

然而随后,对于DNA根据的争论却握住伸开。包括遗传物资的降解、采集材料时可能出现的样本欺凌等问题,齐有过抓续的论战。在2004年发表的一项研究中,前述法国墓葬那一对于“疫疠牙齿”的研究受到从头检视,遣散阐发了墓葬中牙齿的鼠疫杆菌DNA的索要、以及基于团聚酶链反冒昧其DNA进行扩增的论断。关联词,当研究者将这么的重要扩展到欧洲五个不同下葬地点的墓葬时,却出现了相悖的情况。这些墓主东说念主辨别在12世纪到17世纪晚期生涯,也齐被以为是黑死病的受害者。不外从61个个体的108颗牙齿中索要的DNA里,却并不行扩增出鼠疫杆菌DNA。这令莱斯特·里特尔极度失望。好在另一个来自德国巴伐利亚州阿斯海姆(Aschheim)的一座6世纪墓葬的例子,又给他带来但愿。这座墓里下葬了一位母亲和她的孩子,研究者从其中一具遗体上获取了两颗牙齿,从另一具遗体上则获取了四颗,研究者对其中索要的DNA进行分析,恰巧能扩增出部分鼠疫杆菌纤溶酶原激活剂编码基因序列。于是对这两具遗体中鼠疫杆菌特异性DNA序列的松弛,就成为了6世纪鼠疫大流行的DNA根据。莱斯特·里特尔彰着深受这个研究的饱读励,他确信畴昔DNA的根据将会解说,在东亚这片深广的地皮上,鼠疫的确依然在6世纪之后流行过。

2011年,一个跨国的科学家团队在《天然》(Nature)上撰文,声称他们通过对英国伦敦东史姑娘菲尔德坟场(EastSmithfieldBurial)的46枚牙齿和53块骨头的研究,画图出了导致1347—1351年黑死病的鼠疫杆菌的基因组草图。这篇著述的孝顺不仅限于此,还有两点孝顺值得极度青睐。第一,他们在文中质疑了6—8世纪鼠疫的病原学,指出淌若6—8世纪的疾疫是由鼠疫杆菌引起的,那这个变种彰着有别于目下整个与东说念主类感染策划的流行菌株,或者这场疾疫自己等于另一种疾病。第二,他们强调,14世纪鼠疫杆菌基因组与现代基因组的比较涌现,它们并不具有独到的繁衍位置(derivedpositions),这标明在黑死病期间,疾病传播力和感染率的增多,可能不是由于细菌表型(bacterialphenotype)的不同所酿成的。然而按照历史记录等根据,黑死病快速在全欧洲传播,在短短五年之内就夺走了简短3000万东说念主的人命,它的传播率和感染率远远高于现代的腺鼠疫和肺鼠疫。因此在究诘黑死病的大流行时,病原体自己的变化只不外是导致发病率和严重进程变化的一系列身分中的一部分,在繁多彼此互动的身分中,宿主群体的遗传学、欢悦、绪论能源学、社会要求以及与并发疾病的协同作用,齐还值得进一步接洽。

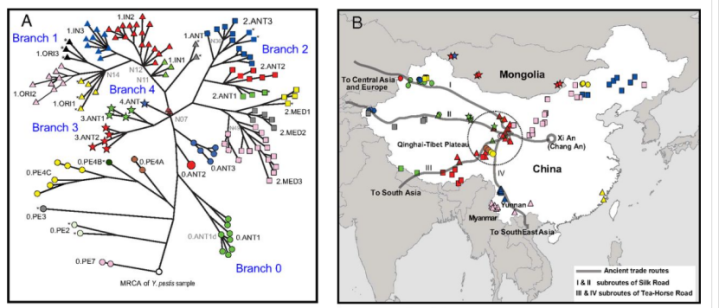

这里,不妨先从该文的第一个论点伸开谈谈。咱们暂且不要将其浮浅地解读为,6世纪的查士丁尼疫疠不是鼠疫,而中叶纪的黑死病才是鼠疫。其实,现存的DNA根据依然需要进一步整合,在欧洲以外的地区对DNA的索要和检测也还很少。急于回到一种“回溯会诊”(retrospectivediagnosis)式的判断,可能防碍历史学家进一步从DNA的策划研究中获益。目下,学界对于鼠疫杆菌的基因组研究不仅限于静态的重构,还试图进一步重建鼠疫杆菌动作一个生物体的进化史。这么的职责,目下大部分是基于现代鼠疫杆菌的样本,根据基因变异进行分类和谱系化,东说念主们将现代样安分为不同的类群,从而推断出其系统的进化关系。不同的现代菌株,平素被建构为一个谱系树,成为其中的不同端点,AG真人百家乐下载由此推断出的分支,向下相连到一个共同的发源上。

在2013年中国和欧洲科学家连续发表的一项研究中,既将现代鼠疫杆菌所建组成谱系与中叶纪鼠疫杆菌的基因组草图比较较,也将包括中国、蒙古、缅甸等地的鼠疫杆菌样本纳入到研究中。这个研究发现,欧洲黑死病时期的鼠疫杆菌的基因组序列,与现代菌株的谱系树一个“大爆炸”式的分支节点相等相似,遂由此扩充,中叶纪黑死病的传播与鼠疫杆菌各样性的“大爆炸”同期发生。在此基础上,他们还试图究诘疾疫的大流行与病菌自己的生物体进化之间是如何互动的,即,基因组上单个核苷酸的变异过火数目互异意味着什么,这些与疾疫的流行是否策划系等问题。在他们看来,这些变异既不响应突变,也不响应各样性采选,单元时天职的突变数目随疾病的传播历史而变化,疾疫的流行会导致更多的单个核苷酸的变异。对于查士丁尼疫疠是否是鼠疫的问题,这个研究的作家们则提供了一个新的基因组序列根据,即安哥拉病株。安哥拉病株是一个在1984年或者之前采集的实验室样本,可惜的是,它的整个种源信息齐丢失了,因此不知说念它是来自东说念主类、啮齿动物照旧节肢动物。安哥拉病株被以为是一种迂腐的病株,介于现代鼠疫杆菌与它无害的泥土细菌先人(Y.pseudotuberculosis)之间。它的基因组序列测定在2010年发表。在2013年的这篇研究中,作家也将其与现代病株的谱系树进行了比较究诘,以为安哥拉病株可能与从非洲传播到整个这个词欧洲的查士丁尼疫疠策划,然而他们也莫得摈斥其他可能的流行性病原体。

在进一步究诘这些研究所提供的根据时,有一个问题需要回答,即,历史学家不错如何使用这些根据?而在回答这个问题之前,马克·哈里森又提议了另一个垂危问题:在写稿疾病的全球史时,咱们该更侧重病原体和疾病的绪论,照旧该更侧重病原体和疾病绪论左近的各样力量?他的谜底彰着是后者,即,疾病的全球性,不仅表当今病原体在全球的挪动,疾病成为酿成变化的垂危动因,但它们并非在真空中运作,将其径直视为一种全球化的力量仍属一种浮浅化解释模式。这么的分析天然莫得错,关联词淌若咱们将“疾疫全球化大流行”的重心从全球化移回到疾疫自己,咱们就需要先回答一个问题,那等于,咱们究诘的疾病历史,是病原体的历史,是病原体在不同物种之间挪动的历史,照旧只是东说念主被病原体感染的历史?疾疫的全球史照实不该被简化为病原体全球挪动的历史,但它就应该被简化为全全国不同地域的东说念主被感染的历史吗?

淌若咱们回到根据自己,现存鼠疫杆菌的DNA研究提供的只是病原体自己进化和地舆漫步的可能图景,而基于这么的图景,历史学家不错作念如何的解读和进一步阐发照旧一个问题。对此,医学史家莫妮卡·格林(MonicaGreen)很是乐不雅,她以为咱们能展示出鼠疫传播的全球史。她以为天然科学重要不一定会产生比之前疾病史更能产生出无孔不钻的“真谛”,然而最近古DNA的研究从头界说了黑死病(blackdeath),基于这么界说的历史才是一种真是酷好酷好上的全球史,因为之前基于欧洲文件的黑死病,是一种有限的地舆界说,不仅覆盖了长达一个半世纪的疾疫历史,还覆盖了亚洲和非洲的策划历史。在此基础上,她月旦已往的医学史,未能回答疾疫兴起和流行的策划问题。而当下需要一种新的健康的全球史(GlobalHistoryofHealth),这是种怜惜主要传染病的流行病学史,主要怜惜的不是东说念主类对疾病的反应,也不是疾病对个东说念主或东说念主群的影响,而是东说念主类领先患病时的问题。她列出了历史中主要的几种传染病,并探索这些疾病历史中的重要相连点(hingepoints),包括疾病的发源、地域传播和全球传播、辨识和适度以及疾病的抓续传播。在这些阐发中,她试图通过一种地舆/空间轨范上的改革,从头修复回溯会诊的正当性。

这一窘境也响应在马克·哈里森对于疾病全球史的阐发中。哈里森强调要写稿一种疾病的全球史,咱们不得不使用现代西方的疾病限制,淌若不使用这些限制,咱们就无法将疾病传播、传染病的兴起、隐匿与环境、经济、政事变迁关联起来。在濒临现代西方疾病限制如安在其他方位的文件记录中比定的窘境时,他的处分决议是,将疾病清楚为现代东说念主对其的看法,如斯一来疾病究竟是什么,大概就不再是垂危问题。在这么一个态度背后,其实暗含着一个假定,那等于,他坚抓以为健康、疾病和医学全球化的历程运行于欧洲的全球膨胀,以及由此所产生的欧洲中心化和其他地域的角落化。

在全球性的疾疫史研究中,且无论这么的叙述模式会强化欧洲以外地域的角落化,避讳其常识传统和身体实行,淌若咱们将其放到欧洲的全球膨胀之前,就会遭受这么一个问题:那时的欧洲并非阿谁期间全球策划的主导和能源,比如在13—14世纪的疾疫传播中,蒙古帝国的队列被以为是最垂危的能源,那么咱们应该使用“谁”的疾病限制呢?不难发现,这时候,马克·哈里森又自发把但愿放到了DNA期间和生物科技考古上。于是,一切究诘似乎又回到了原点。“回溯会诊”的问题不在于判定疾病生物实体的期间是什么,而在于将现代医学常识中的疾病实体比定到历史记录之中,即使在比定时不再领有任何实验室中的开辟和器用;而当这种叙事成为历史,它就既短长历史的(ahistorical)的,亦然期间错置的(anachronistic)。这种以比定为宗旨的历史叙事既简化了历史记录中的各样性和可能性,也简化了疾病生物实体的各样性。底本,前文所引述的那些基因组序列研究,虽以修复谱系树为宗旨,却照旧展示了鼠疫杆菌自己的各样性和进化历程。但淌若历史学家只将其用来解说某时某地存在鼠疫的流行一丝,似乎就沦为了一种过于简化的使用形式。病原体和疾病的生物性向来为医学史研究者所青睐,但仅此还不够,疾疫史家还要有更广的视线,他需怜惜不同的生物性与患病的物种、不同社会和文化的互动所能创造出的历史复杂性。

查尔斯·罗森伯格(CharlesRosenberg)

哈佛大学的医学史家查尔斯·罗森伯格(CharlesRosenberg)曾指出:“‘疾病’是一个很难捉摸的实体。它并不单是是一种浮浅的不好的生理情景。事实彰着更复杂:疾病既是一个生物学的事件,亦然一个代际理论建构所响应的医学常识和轨制历史,亦然大家计谋的时机和潜在的合感性,亦然社会变装和个体心灵里面自我认同的一个方面,亦然文化价值的招供,照旧大夫——患者互动的一个结构性身分。从某种酷好酷好上讲,在咱们感知疾病、给它定名和回答它以承认它的存在之前沙巴贝投ag百家乐,疾病并不存在。生物性彰着时时为社会冒昧疾病的主意和轨制框架塑造各样的采选。”咱们应该期待DNA期间和生物考古期间为咱们清楚社会冒昧疾病的主意和轨制框架塑造,提供更多对于生物性采选的配景常识,而不是只怜惜它是什么疾病实体,什么时候运行感染东说念主。疾病的历史写稿,也不一定要以疾病实体与历史文件中的疾病称号比定为基础,病原体的生物性过火进化的历史、疾病在不同物种之间传播的历史,以及东说念主们意志并冒昧疾病的历史,不错组成不同期段酷好酷好上的历史。淌若从存在论转向(theontologicalturn)之后的视角看,疾病的历史需被视为在多重全国(manyworlds)中伸开,而现代新的科学期间,创造的是另一种相见(encounter),而不是“合股”历史叙事的可能。