“我和你心连心同住地球村”ag百家乐技巧,这句由刘欢演唱的08年北京奥运会主题曲,曾在阿谁时期激起了大批东谈主对“地球村”意见的向往。而在如今互联网的海浪下,这一意见显得更加形象与真实。

在互联网的裹带之下,东谈主们或主动或被迫地拉近了互相之间的距离,却也带来了相应的问题。咱们糊口在一个看似互相齐集、信息透明的天下中,但与此同期,苦衷与解放的鸿沟正悄然依稀。

遐想一下,你加入了一个奇怪的微信群:统共成员住在环形土楼里,每家窗户齐正对着邻居。这里莫得精巧——谁家炒菜多放了油,谁深夜悄悄外出,全楼的东谈主齐能看到明显著白,即便这并非你所愿。

酬酢媒体所构建的“圆形监狱”并非直不雅的墙壁,而是一种无形的限度力,它通过看似无害的互动、关注与曝光,将个体深深不停在集体的谛视中。

咱们在享受酬酢采集带来的便利与疏通的同期,却也不得不濒临随时可能被窥视的现实。

窥视与被窥视:从《村落》到酬酢媒体的循环

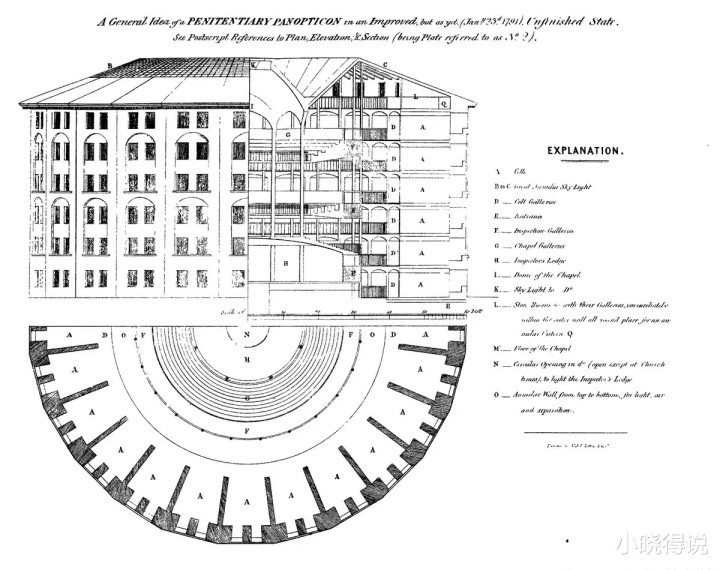

1785年,英国玄学家杰里米·边沁(Jeremy Bentham)提倡了“圆形监狱”(Panopticon)意见:一座环形监狱,中央塔楼的守卫不错随时不雅察囚犯,而囚犯却无法详情我方何时被监视。

这种看与被看的吊问,让囚犯时刻保持自我料理,活在无形的眼力之下。

两个多世纪后,咱们正糊口在一个被酬酢媒体编织的庞杂“圆形监狱”中。一又友圈的精熟九宫格,微博的热门狂欢,监视与自我监视组成了一种新的社会秩序——东谈主们既渴慕侦探,也褊狭走漏,既想要纪录糊口,又褊狭不够“门径”。

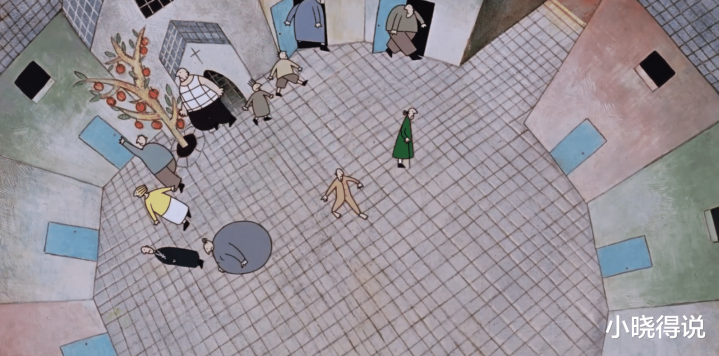

1993年,英国动画导演马克·贝克(Mark Baker)创作了无对白短片《村落》(The Village),用最圣洁的笔触,勾画出了紧闭社区中令东谈主窒息的窥视文化。

在影片设定的村落里,每家每户的房屋围绕中央广场紧密贯串,形成一个圆环。村民们即便莫得采集,也如同当代酬酢媒体的“键盘侠”同样,时刻探出我方的身姿,侦探着互相的糊口,急于挖掘丑闻,也热衷于遮盖自己的精巧。

在这个环境下,花匠是独一的异类。他体格肥大,戴着眼镜,不调度村落里面的侦探文化,而是专注于村外的苹果树。正因为他的“无视”,他被视为村落秩序的恫吓,受到了某位村民的出奇关注。

讥讽的是,村民们的侦探并未讳饰着实的邪恶发生——又名丈夫谋杀了一位抠门的村民并窃取了他的财产。议论词,因偏见与污蔑,花匠成了完整的替罪羊。

这一幕像极了互联网时期的“群体狂欢”:一个热门夙昔,新的“受害者”接连出现,侦探、污蔑、暴力刑事背负,周而复始,东谈主们从未着实调度事实,而是千里迷于围不雅与审判。

这少许,在德国后生卢安克(Ludwig)身上,也得回了现实的映射。

二十多年前,他来到中国广西山区支教,怀揣着单纯的锻练逸想。可当媒体发现他,并试图将他塑形成“感动中国”的榜样时,卢安克隔断了这份荣耀。他曾说:“不是我想感动中国,是中国感动了我。”

他但愿络续陶然地教养,不被外界的关注惊扰。议论词,公众的眼力和公论的热度,让他的糊口被透顶打乱,最终,他不得不离开他心疼的岗亭。

从《村落》的窥视与误判,到卢安克的过度曝光,咱们的社会似乎一直在相通着“看与被看”的困局。

当代社会,ag 真人百家乐每个东谈主齐在互联网构建的“村落”里糊口,咱们既是侦探者,亦然被侦探者。酬酢媒体让天下更加透明,但这种透明,果真让咱们更了解互相了吗?

当热搜一个接一个刷新,当侦探成为民风,咱们是否还能分清,什么是真相,什么是投射出的幻影?大约,马克·贝克在1993年便想到了今天的互联网社会——一个无形的“村落”,一个莫得围墙的“圆形监狱”。

谈德墓园中的个东谈主解放与苦衷:动画版《狗镇》

若说《村落》是对窥视文化与误判的隐喻,那么拉尔斯·冯·提尔的《狗镇》则是一部更为长远、更具乖张颜色的社会寓言,它通过一座看似宁静的小镇,揭示了当代社会中集体无厚实的恐怖与冷凌弃。

《狗镇》对个东谈主解放和苦衷的侵蚀,与《村落》中被窥视的村民们所濒临的窘境何其相似:一个全心蓄意的社会规则,容不得任何背离,它条款每个东谈主齐在集体的眼力下屈从,不管你是风景照旧不肯意。而这一切,齐发生在咱们老到的社会情景中,只是咱们常常未尝察觉。

卢安克的窘境与《村落》中的花匠极为相似——他并非主动寻求曝光,而是被社会的无形力量强行拉入了一个无法限度的“不雅看”旋涡。

他的初志是为了匡助那些清寒地区的孩子,议论词,媒体和公众的表情关注却透顶改换了他的糊口。尽管他但愿能够低调地完成我方的锻练责任,不被过多的惊扰,但社会的眼力和公论的坚硬压力让他难以躲闪。

卢安克与《狗镇》中的格蕾丝同样,渐渐被公众置于一个不真实的光环中,他的解放和苦衷被冷凌弃地褫夺。他本应是一个“地谈的锻练者”,议论词,外界的夺目却把他转动成了“公众的骄子”,并不允许他保有个东谈主的限度。

一如《村落》中只是只是惊扰一下庭院就受到了世东谈主的过度关注,又如《狗镇》中村民对格蕾丝的窥视,卢安克的际遇也体现了当代社会对个东谈主苦衷的特殊侵害。

每个东谈主的糊口似乎齐被无形的监视所包围,而这种监视并不开端于坏心的监督者,而是来自公众的集体无厚实,阿谁看似无害的“关注”最终更动为对解放的压迫。

不管是媒体的曝光,照旧社会公论的狂热,最终齐将个东谈主的解放和苦衷吞吃得九霄。他无法限度我方被“看”的频率,而这种过度的关注也使他失去了当作个体的庄严与坦然。在这个当代社会的“谈德墓园”中,个东谈主的意愿、解放以及苦衷成为了群体期望的殉国品。

卢安克渴慕低调地完成我方的责任,不肯被过度关注,但现实中的“窥视文化”却让他难以开脱这种脚色。

卢安克的故事,和《狗镇》所形容的社会寓言同样,齐揭示了当代社会中看似谐和、合作的外皮下隐敝的避讳危境:咱们在集体无厚实的力量下,如何渐渐失去当作个体的声息和遴荐权。

而这种危境,不仅在假造的酬酢媒体空间中生长,在现实糊口中也以另一种姿色透暴露来,迫使咱们反想,究竟是咱们在糊口,照旧糊口在咱们之上。

这恰是咱们今天糊口在互联网时期的真实写真:天然咱们享有更无为的解放,但那一份看似无害的透明与分享,却常常成了咱们无法抵挡的“隐形桎梏”。

窥视文化的当代罗网:从《村落》到互联网社会的反想

《村落》通过形容紧闭社区中的窥视文化,长远揭示了当代社会中隐形的监视机制。这种“看与被看”的文化不单是存在于小镇的糊口中,它已经在咱们的泛泛糊口中扎根。

互联网的升迁加重了这种征象,东谈主们在酬酢媒体上的互动常常是无形的监视,信息的分享、指摘和曝光成为了每个东谈主的“窥视”举止的载体。

在这照旧过中,个体的解放与庄严陆续被侵蚀。当代酬酢媒体的“圆形监狱”并非外皮的墙壁,而是通过酬酢互动、分享和曝光,渐渐将个体不停在公众的眼力下。

咱们觉得我方掌抓了信息的主动权,但履行上,咱们果决成为了信息大水的受害者又或是一如我侦探卢安克一般成为加害者。

咱们在这个“透明”的社会中,是否着实贯串了我方的存在?当窥视成为常态,当酬酢媒体成为窥视的器具时,咱们是否还能永诀真相与幻像?

这恰是互联网时期的隐形桎梏,它让咱们在享受疏通便利的同期ag百家乐技巧,付出了无形的代价——解放与苦衷的丧失。